はじめての生成AI解説:基礎知識とこれからの可能性をやさしく解説

生成AIは、学習データからパターンを学び取り、新しい文章や画像、音楽などを“創造”する最新のAI技術です。

本記事では、「はじめての生成AI解説:基礎知識とこれからの可能性をやさしく解説」というタイトルのもと、仕組みや代表技術、具体的な活用例から今後の展望まで、初心者の方にもわかりやすく丁寧にご紹介します。

業務効率化やクリエイティブ拡張など、実際に取り入れるメリット・注意点も解説しますので、これから生成AIを学び始める方はぜひ第一歩としてお役立てください。

Contents

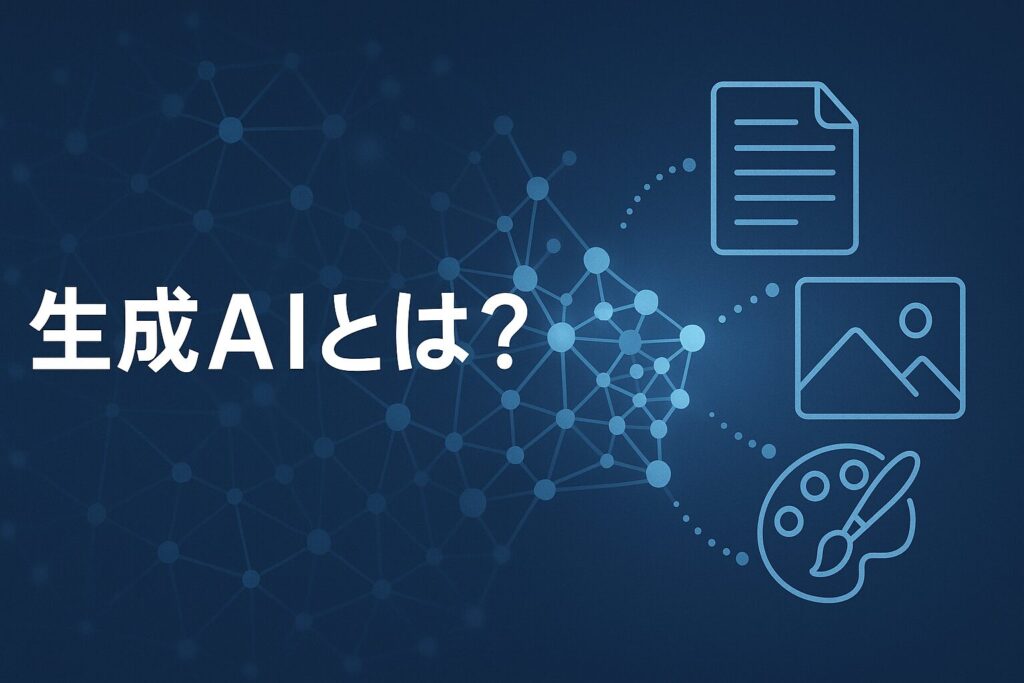

1. 生成AIとは?

定義と背景

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、大量の学習データからパターンや特徴を学び取り、それらを組み合わせて新たなコンテンツを自動生成するAI技術です。

文章や画像、音楽、プログラムコードなど、多彩なアウトプットを“創造”できることが大きな特徴で、従来のルールベースや分類・予測を行うAI(いわゆる「従来型AI」)とは一線を画します。生成AIは深層学習(ディープラーニング)を中核に据え、言語モデルや画像モデル、拡散モデルなどのニューラルネットワークを用いています 。

従来型AIとの違い

- 目的の違い

- 従来型AI:データ分類や予測、最適化など、事前に設定されたタスクを自動化する。

- 生成AI:新規コンテンツの創出そのものを目的とし、利用者の指示(プロンプト)に沿って「未存在のデータ」を出力する。

- 主な技術

- 従来型AI:決定木やサポートベクターマシンなど。

- 生成AI:トランスフォーマー、GAN(敵対的生成ネットワーク)、VAE(変分オートエンコーダー)など。

- 活用イメージ

- 従来型AI:病気の診断支援、異常検知、需要予測など。

- 生成AI:文章作成、画像合成、音楽作曲、デザイン支援など。

生成AIは「ただ推論する」のではなく、「創造する」点において従来型AIと本質的に異なります。

既存のデータに基づく自動化から、ユーザーとの対話を通じて新しい価値を生む技術へと進化してきたのが、生成AIの大きな潮流です。

2. 生成AIの仕組み

2.1 ニューラルネットワークと学習データ

生成AIの中核を担うのが「ニューラルネットワーク」と呼ばれる多層構造のモデルです。

人間の脳のニューロン(神経細胞)を模したノードが 入力層→隠れ層→出力層 と層状に配置され、各ノード間は重み(ウェイト)付きのシナプスで結ばれています。

学習時には大量のデータ(文章や画像など)を通し、出力と正解の誤差をバックプロパゲーションで各重みに逆伝播させて更新することで、「どの入力パターンにどう反応するか」を最適化します 。これにより、見たことのない入力に対しても、新しいデータを再現あるいは生成できる汎化性能を獲得します。

2.2 代表的な技術:GAN、VAE、トランスフォーマー

GAN(生成的対向ネットワーク)

GANはジェネレータ(生成器)とディスクリミネータ(識別器)の 2つのニューラルネットワーク が「対立的」に学習を行う手法です。

ジェネレータは本物のように見えるデータを生成し、ディスクリミネータはそれを本物か偽物か判定。両者が競い合うことで、生成物の品質が徐々に高まっていきます 。

VAE(変分オートエンコーダー)

VAEは入力データの確率分布を潜在空間(低次元の連続空間)で学習し、その分布からサンプリングして新たなデータを生成するモデルです。

変分推論により、潜在変数の分布を統計的に扱うので、生成過程が可視化しやすく、多様性の制御や再構成精度のバランスが取りやすい特徴があります 。

トランスフォーマー(Transformer)

Transformerは自然言語処理で大革命を起こしたアーキテクチャで、Attention(注意)メカニズムを用いて入力系列全体の中から「重要な部分」に重点を置きながら処理します。

特にマルチヘッドアテンションにより、異なる視点で情報を並列に抽出でき、長大な文脈も効率的に扱えます 。

GPTシリーズやBERTなど、多くの大規模言語モデルはこの構造を基盤としています。

3. 代表的な生成AIツール・サービス

3.1 文章生成:ChatGPT

OpenAIが開発したChatGPTは、自然言語の対話を通じて高品質な文章を生成する大規模言語モデル(LLM)です。

ウェブ検索やリアルタイム音声対話機能を備え、ビジネス文書作成やブログ記事の草案、プログラムコード生成まで幅広い用途で活用されています

。無料プランから有料プラン(ChatGPT Plus)まで用意され、多くの初心者にも手軽に試せる点が特徴です。

3.2 画像生成:Stable Diffusion / Midjourney

- Stable Diffusion:オープンソースの画像生成AIで、ローカル環境やクラウド上で無料利用が可能。多様な“プロンプト”による細かなコントロール性が優れており、ビジュアル素材の制作やキャラクターデザインに適しています 。

- Midjourney:テキストプロンプトから芸術性の高い高解像度画像を生成する有料サービス。コミュニティが活発で、Discord上で各種パラメータ調整を行いながらクリエイティブな作品を生み出せる点が人気です 。

3.3 音声・音楽生成:AIVA / Voicemod

- AIVA:250以上の音楽スタイルから自動作曲を行うAI作曲ツール。クラシックやシネマティック、ジャズ、ポップなど多彩なジャンルで独自の楽曲を数秒で生成でき、商用利用にも対応しています 。

- Voicemod:リアルタイム音声変換・音声合成プラットフォームで、テキスト入力から多様なAI音声を生成。TTSだけでなくエフェクト機能も豊富で、配信や動画制作、SNS投稿のナレーションに活用できます 。

4. 生成AIの活用例

コンテンツ制作(ブログ・広告コピー)

生成AIはブログ記事や広告コピーなどのコンテンツ制作において、企画から文章生成までを効率化します。

たとえば、ChatGPTを利用すると、記事構成の提案から段落ごとの執筆までを短時間で行え、プロンプト次第で専門的な情報を盛り込んだ高品質な原稿を得られます 。

広告業界では、S社の調査によると、生成AIを用いたクリエイティブの自動生成によりA/Bテストのサイクルが大幅に短縮され、最適な広告文やビジュアルがすぐに見つかるため、キャンペーンの効果を継続的に改善できることが実証されています 。

デザイン・クリエイティブ支援

企業のデザイン部門では、生成AIを活用してロゴやバナー、製品パッケージのプロトタイプ作成を高速化しています。

大手企業7社の事例をまとめた調査では、パルコが広告動画のナレーションや音楽制作をすべて生成AIで完了させたほか、複数の案から最適なデザインを選択するプロセスが半分以下の工数で実施可能になったことが報告されています 。

教育・学習支援

教育現場では、生成AIが個別最適化された教材や問題集の自動作成に活用されています。

AP通信の調査によると、米国のK-12教員の60%が授業計画や採点にAIツールを利用し、週あたり最大6時間の作業時間を削減したと回答しています 。

また、PearsonとGoogleの連携により、学生一人ひとりの習熟度に合わせたリアルタイムのフィードバックや個別課題が提供されるなど、パーソナライズ学習が普及しつつあります 。

業務自動化・レポート作成

定型業務の自動化分野では、生成AIを使ってメール返信や月次レポート、営業資料のドラフト作成を自動化し、従業員の生産性を大幅に向上させています。

S社の事例では、レポート作成にかかる時間が平均70%削減され、データ集計から文章生成までを一気通貫で行うワークフローが構築可能になったと報告されています 。

5. 生成AIのメリット

5.1 生産性の大幅向上

生成AIを導入することで、文章作成やデータ分析、資料作成などの定型業務を自動化でき、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。

たとえば、ある調査によると、生成AIを活用した企業では文書作成やレポート作成にかかる時間が平均50%以上削減され、チーム全体の生産性が顕著に改善したという結果が報告されています 。

5.2 クリエイティブの幅拡大

従来は専門家の手を借りないと難しかった高品質なコンテンツ制作も、生成AIがあれば手軽に行えます。

アイデア出しのブレインストーミング機能を使えば、多様な切り口のキャッチフレーズやデザイン案、音楽フレーズを瞬時に生成でき、クリエイティブ制作の初期段階を劇的に効率化します。実際に、知識労働者の多くがAIを「極めて有能なインターン」として活用し、アイデア出しからプロトタイピングまでの所要時間を30%以上短縮したという事例もあります 。

5.3 コスト削減

生成AIは人手を抑えつつ大量のアウトプットを生み出せるため、外注コストや人件費の削減につながります。

ある事例では、業務レポートやマーケティング資料の作成にかかる年間コストが約40%削減され、ROI(投資対効果)が導入初年度から2倍以上向上したと報告されています 。

これらのメリットにより、生成AIは単なる“ツール”を超えたビジネス変革の原動力として、多くの企業に採用されています。

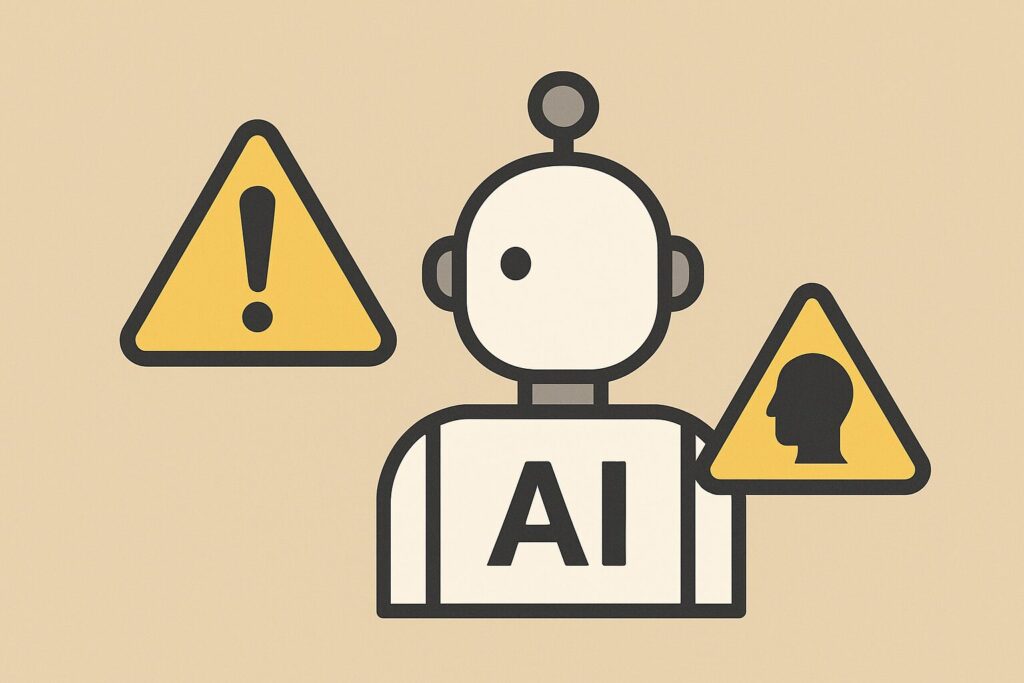

6. 生成AIのデメリット・課題

生成AIは多くのメリットをもたらす一方で、以下のようなデメリットや課題も顕在化しています。

6.1 品質管理と誤情報リスク

生成AIは大量データを学習して文章や画像を生成しますが、その品質は学習データに依存します。

不適切な情報やバイアスが混在したデータを元にすると、誤情報やステレオタイプを助長するコンテンツが出力されるリスクがあります。

また、ディープフェイク技術の悪用により、金融詐欺やフェイクニュース、なりすましなどのセキュリティリスクも増大しています 。

6.2 著作権・倫理的問題

日本では現行法の下、AIの学習に著作物を無断利用できるグレーゾーンが存在し、多くのイラストレーターや作家が無断転載に懸念を示しています 。

米俳優スカーレット・ヨハンソン氏が自身の声に類似するAI音声の無断使用を問題視した訴訟も記憶に新しく、国際的には著作権保護の議論が加速しています 。

倫理ガイドラインや立法整備が急務です。

6.3 法整備の遅れと規制の不透明さ

NTTと読売新聞をはじめとする大手企業は、生成AIの無秩序な利用が社会秩序を脅かす恐れを指摘し、速やかな法整備の必要性を訴えています 。

しかし2025年7月現在、国内外ともに規制枠組みはまだ不十分で、企業や開発者は将来の法的リスクを抱えたまま技術を活用せざるを得ない状況です。

6.4 労働市場への影響

高度なクリエイティブ業務や定型業務をAIに置き換えられることで、特にストックフォトカメラマンや単純作業を担う職種の雇用が不透明になる懸念があります 。

新たなスキルや職種への適応が求められ、教育・再教育の仕組み構築が急務です。

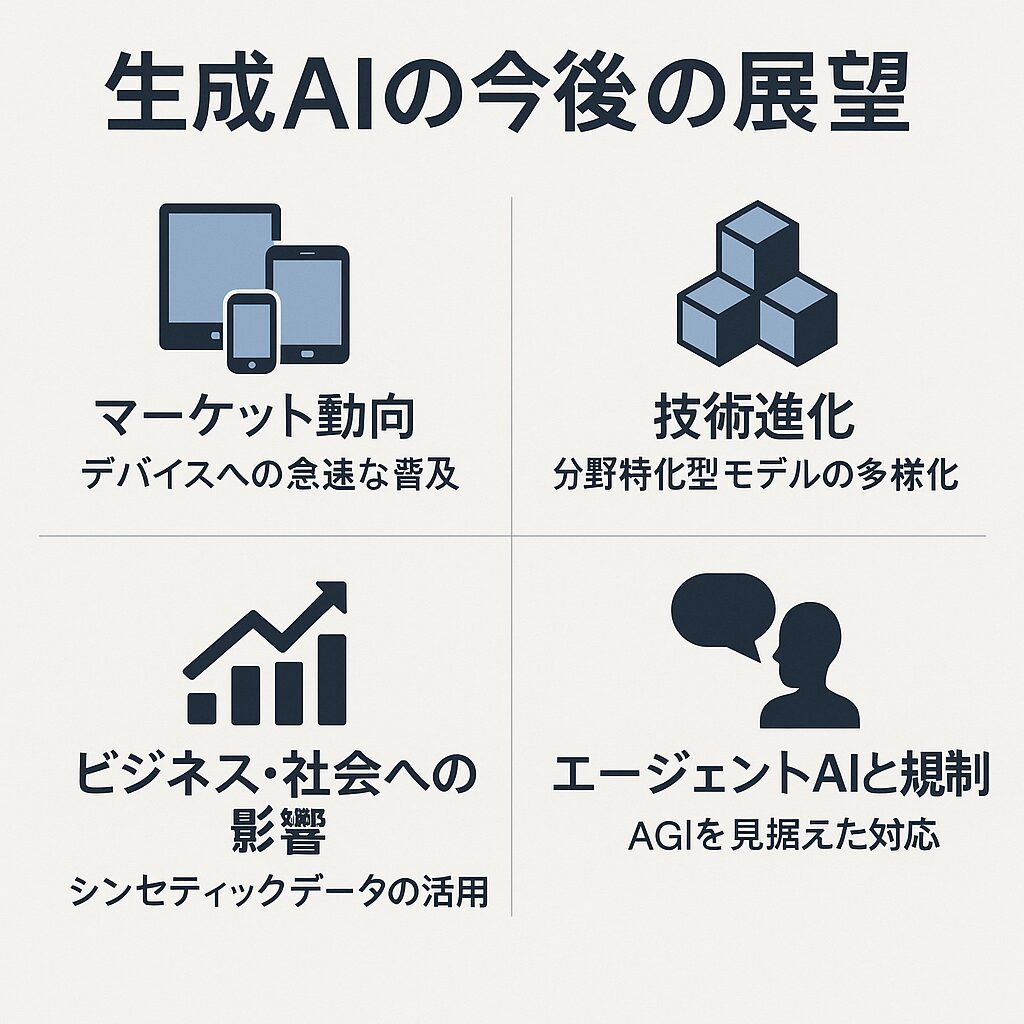

7. 生成AIの今後の展望

7.1 マーケット動向:デバイスへの急速な普及

Gartnerの予測によると、2025年の世界における生成AI関連支出は前年度比76.4%増の6,440億米ドルに達し、そのうち80%がハードウェア(サーバー、スマートフォン、PCなど)へのAI機能追加に投じられる見込みです 。

消費者向けデバイスへのAI統合が急務とされ、AI搭載デバイスが2028年までにあらゆるカテゴリーで標準機能化すると言われています。

7.2 技術進化:分野特化型モデルの多様化

汎用大規模言語モデルだけでなく、医療・金融・法務・製造・プログラミング支援など、業種・業務に特化した“スペシャライズドAI”が続々と登場しています。

Gartnerは、2026年までに特化型ソフトウェアへの生成AI機能統合への支出が単独モデルを上回ると予測しており、企業システムへのジェネレーティブAI組み込みが加速しています 。

7.3 ビジネス・社会への影響:シンセティックデータの活用

企業は合成データ(シンセティックデータ)を生成AIで大量に作り、実開発やテスト、シミュレーション、顧客体験の最適化に用いる動きが活発化しています。

2026年までに75%の企業が生成AIによるシンセティック顧客データを活用するとGartnerは予測し、特に規制産業での新製品開発やプライバシー保護下でのデータ利活用を後押しします 。

7.4 エージェントAIと規制:AGIを見据えた対応

2025年以降、「エージェント型AI(エージェンティックAI)」という新たなカテゴリが注目されており、自律的かつ目標指向で組織代行できるAIエンティティが業務遂行を担います。GartnerはAIエージェントとエージェント型AIを区分し、より高い自律性を持つ後者の登場を予測。

企業には、AGI(汎用人工知能)への移行も視野に入れつつ、法的・倫理的ガードレールを整備する必要性を指摘しています 。

これらのトレンドから見えるのは、生成AIが単なるツールを超え、IT基盤やビジネスプロセスそのものを再定義しつつあるという事実です。

今後は、技術的・制度的課題への対応を進めながら、生成AIによるイノベーション創出が加速するでしょう。

8. まとめと次のステップ

生成AIは、膨大なデータからパターンを学習し、文章や画像、音声など多彩なアウトプットを自動生成する革新的な技術です。本記事では、その定義・仕組みから代表技術、ツール事例、活用例、メリット・デメリット、今後の展望までを、初心者の方にもわかりやすく解説しました。

主なポイント

- 生成AIの核 はディープラーニングを用いたニューラルネットワークで、GANやVAE、Transformerなど多様なアプローチが存在。

- ツール事例 としては、ChatGPTやStable Diffusion、AIVAなどがあり、文章・画像・音楽と幅広く対応。

- メリット として生産性向上やクリエイティブの幅拡大、コスト削減が挙げられる一方、 リスク には誤情報、著作権問題、法規制の遅れなどへの対応が必要です。

- 今後の展望 としては、専門領域特化モデルの増加、消費者デバイスへの統合強化、シンセティックデータ活用、エージェントAIの台頭などが鍵を握ります。

次のステップ

- 導入計画の策定:まずは社内の業務フローを洗い出し、自動化・効率化できる領域を明確化しましょう。

- ツール選定とPoC実施:複数の生成AIプラットフォームで小規模なPoC(概念実証)を実施し、性能やコスト感を比較してください。

- 社内教育とガバナンス整備:利用ガイドラインや倫理的ポリシーを策定し、従業員向けの研修を行うことで、リスク管理と品質担保を両立させましょう。

おすすめ学習リソース

- オンラインコース:Coursera「Generative AI with TensorFlow」

- 書籍:『実践ジェネレーティブAI入門』(技術評論社)

- 公式ドキュメント:OpenAI APIリファレンス、Hugging Faceチュートリアル

以上を参考に、ぜひ生成AIの可能性を業務やプロジェクトに取り入れてみてください。

TDC NEXUS合同会社では、生成AI研修や導入コンサルティングも行っておりますので、ご興味があればお気軽にお問い合わせください。

サービスに関するお問い合わせや

無料相談のご相談はこちらから

\WEBからのお問い合わせはこちら/

\お電話でのお問い合わせはこちら/

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日祝日を除く)