【成功事例付き】旭川で加速する2025年の生成AI革命ガイド

2025年、生成AI(Generative AI)は単なる流行を超え、地方企業の業務効率化や新規事業創出に欠かせない存在となりました。

特に北海道・旭川市では、旭川医科大学が公開した「生成AI利用ガイドライン」で個人情報保護やアウトプットの検証手法を明確化し、教育・研究現場だけでなくビジネスシーンへの応用も加速しています 。

一方、TDC NEXUS合同会社が主催するAI活用セミナーでは、ChatGPTをはじめとする最新ツールを初心者から実務担当者まで幅広くカバーし、実践的ノウハウを提供しています 。

本記事では、旭川発の成功事例を交えつつ、地方企業が「今すぐ取り組める」具体的ステップを解説。

生成AI導入のメリットからツール選定、定着化までを網羅し、貴社のDX推進・新規事業開発を後押しします。

Contents

はじめに:2025年の生成AI革命と地方企業の可能性

生成AI(ジェネレーティブAI)は、テキスト生成や画像生成、データ分析などを自律的に行う技術として、ビジネスのあり方を根本から変えつつあります。

特に業務効率化やアイデア創出に留まらず、新商品開発や顧客対応の高度化など、企業変革の原動力として注目されています。

一方、日本国内の生成AI導入状況を見てみると、売上高500億円以上の大手企業では56%が「社内で生成AIを活用中」と回答するに至りましたが、その効果実感には二極化の傾向があり、本格運用に踏み切れている企業はまだ限られています 。

地方企業に目を転じると、北海道全体のデジタル化率は74%と高いものの、生成AI活用率は18%にとどまっており、まだ大きな伸びしろがあります 。

このギャップこそが、地方企業にとっての大きなチャンスです。

2025年、旭川市をはじめとする地方都市では、行政・研究機関・地元企業が一体となり「生成AI利用ガイドライン」の策定やセミナー開催を通じて、実践的ノウハウの共有と安全性担保を両立させる動きが加速しています。これにより、限られたリソースの中でもAIを “賢く” 活用し、業務量の削減や新規顧客獲得など具体的成果をあげる事例が増えています。

本セクションでは、地方企業だからこそ享受できる生成AIの可能性を整理し、後続セクションで具体的なステップや成功事例をご紹介します。

旭川における生成AI活用の現状

北海道旭川市では、全国的な傾向よりも早いペースで地域企業の生成AI導入が進んでいます。

北海道経済産業局の調査によると、北海道全体では企業のデジタル化率が74%である一方、生成AIの活用率はわずか18%にとどまっています。。

旭川市内では既に多くの先進的な取り組みが始まっています。

特に注目すべきは旭川空港で導入された「AItube」という生成AIを活用した接客サービスです。

これは北海道の空港では初めての試みで、地方空港からのデジタルイノベーションとして全国から注目されています。このシステムは「客に音声や文字で商品の紹介や観光案内などを行う」もので、人手不足が深刻な地方企業にとって大きな可能性を示しています。

また、旭川医科大学や旭川市立大学でも生成AIの適切な利用に関するガイドラインが策定され、若い世代への教育も進んでいます。

隣接する東神楽町では、中学生から20代までの若者が生成AIを活用して2050年の町の未来を描くワークショップも開催され、地域全体でのAI理解が深まっています。

地方企業だからこそ得られる生成AIのメリット

地方企業が生成AIを導入する際には、大手や都会の企業とは異なる強みを活かしながら、少ないリソースで大きな成果を得られる点が大きな魅力です。

本セクションでは、コスト面・人材面・地域資源活用の3つの観点から、そのメリットを具体的に解説します。

1 少ないコストで効果を最大化

- オープンソースAI活用によるコスト削減

Linux Foundation と Meta の調査によると、組織の約90%がオープンソースAI技術を導入し、低コストで独自のAI運用基盤を構築しています。これにより、中小企業や地方企業でも初期投資を抑えつつ、高度なAI機能を活用可能です 。 - 専用ハードウェア不要でスタート可能

ビジネスインサイダーのレポートでは、98%の中小企業が既存のPCにインストール可能なAIソフトウェアを活用し、追加の専用ハードウェアや大規模クラウド契約なしで生産性向上を実現しています。また、ツール導入により約40%の企業が販促や顧客対応の業務効率化を実感しています 。

2 人材不足を解消するソリューション

- 労働力不足への対応

Reuters の調査では、AI導入の主な目的として「労働力不足への対応」が60%、「人件費削減」が53%挙げられています。地方企業における慢性的な人手不足を、チャットボットや自動レポート生成で補うことで、社員一人当たりの生産性を飛躍的に高められます 。 - スキルギャップを埋める学習支援

生成AIは社内ナレッジの自動整理や、質問応答形式の研修資料自動作成などにも利用可能。経験の浅い社員でも、即座に必要な情報にアクセスできるため、限られた人材で幅広い業務を担う体制構築が進みます。

3 地域資源を活かしたオリジナル活用法

- 観光・販促コンテンツの自動生成

地域固有の観光スポットや特産品情報をデータとしてAIに学習させることで、多言語対応の観光案内サイトやSNS投稿が自動作成可能。ある地方都市の事例では、生成AIによる観光情報発信で訪問者数が20%増加したと言われています 。 - 地域産品のストーリーテリング強化

農産物や伝統工芸品などの「背景ストーリー」をAIが文章化し、ECサイトの商品説明やメールマーケティングに活用。これにより、顧客の共感を呼び、購買率向上につなげることができます。 - 新規サービス開発への応用

土地の歴史や文化データをもとにオリジナルレシピや体験プランをAIが提案。地元の飲食店や観光事業者と連携した新サービス創出が、地域経済活性化の起爆剤となります。

本セクションでは、地方企業が持つ「小回りがきく」「地域愛着が強い」といった特性を生かしながら、生成AIで得られるコスト・人材・資源面の具体的メリットを整理しました。

次セクションでは、これらを実際に導入するためのステップをご紹介します。

旭川企業の生成AI活用成功事例

旭川市内企業が生成AIを「自社に合った形」で活用することで、具体的な成果が見られています。ここでは旭川市内の3つの実例を紹介します。

事例1:「らーめん道場 羅漢」様 - メニュー作成とSNS発信の効率化

旭川の人気店「らーめん道場 羅漢」では、ChatGPTを活用したメニュー開発とSNS投稿の効率化を実現しました。

メニューや告知チラシを生成AIとデザインツールを組み合わせて作成することで、制作時間を従来の1/3に短縮。

また、SNSに投稿する写真のキャプション作成も生成AIを活用し、魅力的な投稿を簡単に作成できるようになりました。

その結果、投稿頻度が増え、SNSからの集客が20%向上しました。

事例2:「公益社団法人 旭川東・中法人会」様 - 初級生成AIセミナー開催

旭川東・中法人会様では、会員企業向けの「初級生成AIセミナー」を開催。

会員企業の経営者や従業員がAI活用の基礎を実践的に学ぶ機会を提供しました。

セミナーでは生成AIの基本的な使い方から業務での活用方法まで、実際に操作しながら学ぶことができ、参加者からは「すぐに使える実践的な内容で良かった」という声が多数寄せられました。

このように、地域の経済団体が生成AI普及の旗振り役となることで、地域全体のデジタル競争力向上に貢献しています。

事例3:「有限会社 はっとりスポーツ商会」様 - 老舗自転車店のSNS戦略

旭川の老舗サイクルショップ「はっとりスポーツ商会」様では、Instagram運用に生成AIを活用。

季節に合わせた自転車メンテナンス情報や地域のサイクリングコース紹介など、価値ある情報をChatGPTを使って効率的に作成し発信しています。

生成AIを導入する前はSNS更新に一日2時間程度かかっていましたが、導入後は1時間程度に短縮。

発信頻度が増えたことで若年層の顧客増加につながり、さらにはSNSをきっかけにした修理依頼やメンテナンス相談も増加しています。

旭川の生成AIトレンドと最新動向

北海道全域では、教育機関・自治体・観光分野を中心に生成AI活用が注目されており、産学官が連携して具体的な取り組みが進行中です。

本セクションでは、最新の動きを3つの観点で整理します。

1. 教育機関の取り組みとガイドライン

旭川医科大学をはじめ、道内の主要大学や専門学校では、生成AIを活用する際のルール整備が急ピッチで進められています。

旭川医科大学が公表した「生成AIの利用について」ガイドラインでは、以下の4原則を掲げ、学生・教員への適切な利用促進とリスク回避策を示しています。

- 個人情報や機密情報を入力しない

- AI出力を無批判に利用しない

- AI生成物をそのまま成果物としない

- 自ら考える力の涵養を重視する

これらは教育現場における基準ですが、「企業でのAI導入」においても同様の原則が適用可能です。

特に学術的検証プロセスを企業に取り入れることで、AI出力の品質担保やコンプライアンス強化が期待できます。

2. 自治体DXへのAI導入事例

北海道Society5.0事例集では、道内各市町村のDX推進ケースが一覧化され、生成AIを含む先端技術活用が紹介されています。

旭川市の「DX加速化方針」では、以下の施策が進行中です。

- AIによる行政文書の自動要約・文字起こし

- 市民サービス窓口でのAIチャットボット導入

- 総務省フロントヤード改革モデルとして上川町との共同実証

これらは、自治体DXの“はじめの一歩”として成果を上げており、今後はAIを用いたデータ分析による政策立案支援や、環境モニタリングへの応用も見据えられています。

また、近隣の上川町では総務省のフロントヤード改革モデルプロジェクトとして生成AIを活用したサービス開発が進められており、今後は旭川市を含む道北地域全体で行政DXが加速する見込みです。

3. 観光分野での革新的活用

旭川空港に導入された生成AI接客サービス「AItube」は、道内初の取り組みとして注目されています。

この技術は「客に音声や文字で商品の紹介や観光案内などを行う」ものであり、今後はこうした技術が旭川市内の観光施設や飲食店、小売店などにも広がっていくことが予想されます。

観光業では、観光客一人ひとりに合わせたプラン提案や多言語案内の自動生成が実用化フェーズに入りつつあります。

SHIFT AI社の調査によれば、全国の自治体・事業者で以下のような成果事例が報告されています。

- 観光案内チャットボットでの問い合わせ対応時間短縮

- AIによるSNS投稿自動化で情報発信頻度が2倍に増加

- 会話型AIを活用した音声ガイドの提供

これらは、北海道の地理的広大さや多様な観光資源を背景に、観光DXの切り札として注目が高まっています。現場導入に際しては、地域固有データの収集とAI学習モデルの最適化が成功の鍵となります。

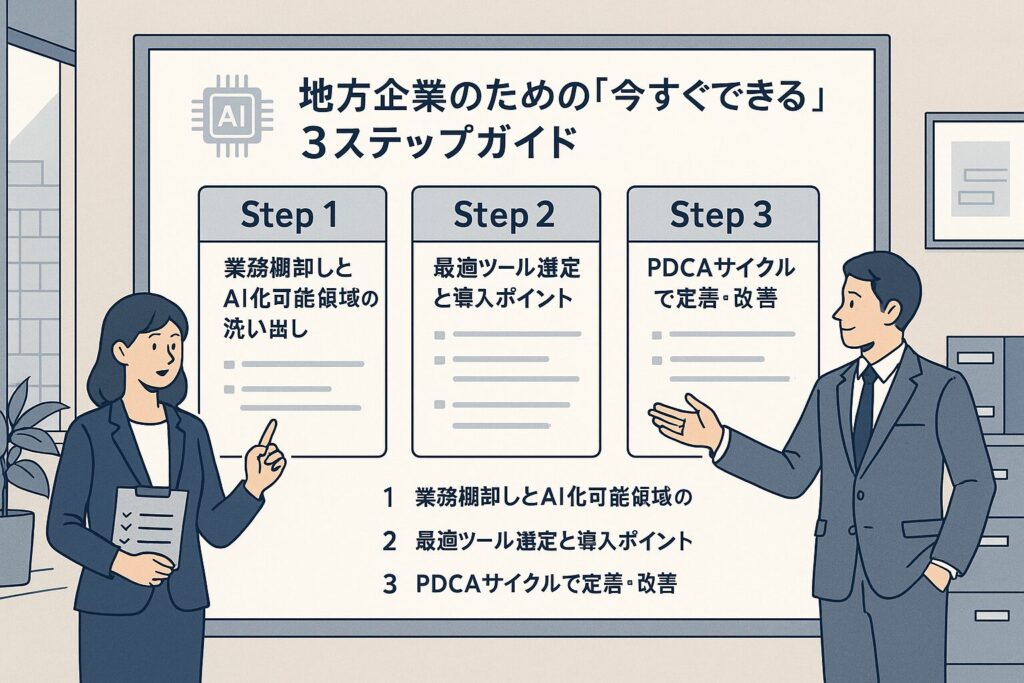

地方企業のための「今すぐできる」3ステップガイド

地方企業が限られたリソースで生成AIを効果的に導入するには、明確なステップを踏むことが重要です。

以下の3ステップを順に実践することで、AI活用をスムーズに“習慣化”し、継続的な改善につなげられます。

Step 1: 業務棚卸しとAI化可能領域の洗い出し

業務プロセスの可視化

全社で行っている業務を「定型」「準定型」「非定型」に分類

定型業務(ルーチンワーク)ほどAI化効果が大きいため、まずは月間作業工数が多いものをピックアップ

AI適用可否の評価

各業務の必要データの有無(テキスト、画像、音声)を確認

取り扱う情報の機密性や法的制約を整理し、入力・出力リスクを評価

優先順位付け

ROI(投資利益率)や社内インパクト(工数削減見込み)、導入難易度を基準にスコアリング

短期で効果が見込めるタスクから着手すると、社内の理解・協力が得やすくなる

Step 2: 最適ツール選定と導入ポイント

ツール候補の比較検討

SaaS型生成AI(ChatGPT、Gemini、Claude など)の無料プラン・有料プランを比較

オープンソースモデル(Llamaなど)の導入可否を技術面・コスト面で判断

パイロット運用の設計

小規模チームや一部業務での試験運用を設定し、KPI(工数削減率、品質スコア)を定義

運用ガイドライン策定:データ入力時の注意点、出力検証フロー、利用ルールを明文化

社内教育とサポート体制

ハンズオン形式のトレーニング実施(外部講師活用も有効)

QAチャネル(専用チャット、Wiki)を用意し、利用者からのフィードバックを収集

業務に合わせた最適なAIツールを選びましょう。

旭川地域の企業におすすめのツールは以下の通りです:

- 文書作成・情報整理:ChatGPT Plus(月額$20)

- ビジネス用途全般:Claude Pro(月額$20)または Claude Team(月額$30/ユーザー)

- 画像生成・デザイン:Canva Pro + Magic Studio(年額29,800円)

- 総合的なAI活用:Microsoft Copilot(月額2,980円)

初めて導入する場合は、まず1つのツールから試し、効果を確認してから範囲を広げていくのがおすすめです。

※2025年5月現在の価格

Step 3: PDCAサイクルで定着・改善

Plan(計画)

導入後1ヵ月ごとのレビュー計画を作成

目標KPIの再設定や新たな適用領域の追加検討

Do(実行)

定量実績の収集(工数削減量、エラー率、利用頻度など)

利用者インタビューやアンケートで定性情報を取得

Check(評価)

KPI達成度を踏まえ、効果が低かったプロセスの原因を分析

AIモデルのプロンプトや運用フローの課題を洗い出し

Act(改善)

モデル選定やプロンプト設計の変更、運用マニュアルの改訂

成果が出た取り組みを他部門へ展開し、組織全体への横展開を図る

これら3ステップを通じて、生成AIを単なる“実験”に留めず、社内の習慣として根付かせることが可能です。

特にPDCAを回しながらの継続的改善が、長期的なDX推進の鍵となります。

まとめ:旭川から広がる生成AI革命と次の一歩

本記事では、2025年の生成AI革命が地方企業にもたらす可能性を、旭川市を事例に具体的に解説しました。

地方企業が持つ「小回りがきく」「地域愛着が強い」といった特性は、生成AI活用において大きなアドバンテージとなります。

特に以下のポイントを押さえることで、他社に先駆けたDX推進が可能です。

- コストを抑えたAI基盤の構築

オープンソースモデルやPC対応型ツールの活用で、初期投資を最小化しながら高機能AIを手に入れられます。 - 人材不足解消の即効薬としてのAI

自動レポート生成やチャットボットによる問い合わせ対応で、社員一人当たりの生産性を大幅に引き上げられます。 - 地域資源を活かしたオリジナルサービス開発

観光情報や特産品のストーリーテリングをAIに委ねることで、差別化されたコンテンツを低コストで量産可能です。

また、旭川市内で進む産学官連携プログラムやセミナーは、導入ノウハウの獲得とリスク管理両面で大いに参考になります。

成功事例としてご紹介した「らーめん道場 羅漢」「旭川東・中法人会」「はっとりスポーツ商会」などは、いずれも小規模リソースからスタートし、短期間で具体的成果をあげた点が共通しています。

このような「早期勝ちパターン」を模倣し、自社に合わせたアレンジを加えることが、生成AI導入成功の近道です。

次の一歩としては、本記事でご紹介した“今すぐできる”3ステップガイドを活用し、まずは社内の定型業務を対象にパイロット運用を開始することをおすすめします。

PDCAサイクルを回しながら、成功体験を積み重ね、徐々に適用領域を拡大していくことで、生成AIは貴社の強力な武器となるでしょう。

TDC NEXUS合同会社からのご提案・お問い合わせ

私たちTDC NEXUS合同会社は、北海道旭川市を拠点に、生成AIを活用した業務効率化コンサルティングと、SEOに強いホームページ・ランディングページ制作を提供しています。

当社では以下のサービスで貴社のDX推進を力強くサポートします。

- 生成AI導入支援パッケージ

業務棚卸しからパイロット運用、PDCAサイクル定着まで一貫サポート。ツール選定・プロンプト設計・社内教育を含むプランをご提供。 - SEO・LLMO対策付きWEB制作

AI活用事例を盛り込んだコンテンツ設計で、検索上位を狙えるサイト構築を実現。LP制作やMEO対策にも対応。 - 定期コンサルティング&リモートサポート

導入後の成果検証やプロンプト改善提案など、継続的なブラッシュアップをサポート。リモートでも柔軟に対応可能。

「生成AIを活かしたビジネス変革を、まずは小さく始めたい」という企業様からのご相談を歓迎しております。

お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話(070-9001-1353)までご連絡ください。

貴社の課題をヒアリングの上、最適なソリューションをご提案いたします!

※本記事は2025年5月時点の情報に基づいています。生成AI技術は日々進化していますので、最新情報については当社までお問い合わせください。

サービスに関するお問い合わせや

無料相談のご相談はこちらから

\WEBからのお問い合わせはこちら/

\お電話でのお問い合わせはこちら/

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日祝日を除く)